近年来,儿童支原体肺炎发病率逐渐上升,成为全球范围内儿童群体中的重要公共卫生问题。中国国家疾病预防控制局(CDC)为应对这一问题,发布了新的儿童支原体肺炎防治策略。该策略的核心目标是通过强化早期诊断与精准治疗措施,减少疾病的传播和对儿童健康的威胁。文章将从四个方面详细探讨这一新策略的具体内容:一是加强支原体肺炎的早期诊断;二是优化临床治疗方案;三是加强疫情监测与预警;四是加强公众健康教育与科普宣传。这些措施相辅相成,共同致力于提高儿童支原体肺炎的防控水平,为儿童健康保驾护航。

半岛体育官方网站早期诊断是治疗儿童支原体肺炎的关键环节。支原体肺炎的临床症状通常与其他肺炎相似,诊断难度较大,容易被误诊或漏诊。因此,国家疾控局在新的防治策略中强调了对支原体肺炎早期诊断的重视。通过采用先进的检测技术,如PCR(聚合酶链式反应)技术,可以在较短时间内准确识别支原体感染。这些技术的引入,极大提升了早期诊断的准确性,并减少了传统诊断方法的局限性。

此外,为了提高诊断的普及性,国家疾控局还建议在儿童常见呼吸道感染的高风险区域和高发季节,加强相关医生的培训,确保基层医疗机构能够更好地识别支原体肺炎的早期症状,迅速做出诊断。这不仅可以减少不必要的延误治疗,还能够有效遏制疾病传播,降低感染率。

除此之外,国家疾控局还加强了对支原体肺炎的监测工作。通过建立覆盖广泛的监测网络,能够实时跟踪儿童支原体肺炎的发病情况。监测结果可为及时制定防控策略和调整治疗方案提供科学依据,同时也有助于为早期诊断提供数据支持。

儿童支原体肺炎的治疗方案应根据疾病的临床表现和病因进行个性化设计。国家疾控局指出,精准治疗是治疗成功的关键。在过去的治疗过程中,抗生素的使用往往未能做到精准匹配,导致了药物滥用和耐药性问题的出现。新的防治策略强调根据支原体肺炎的具体病因选择合适的抗生素,减少广谱抗生素的使用。

具体来说,国家疾控局推荐采用针对支原体感染的抗生素,如大环内酯类药物(如阿奇霉素),该类药物对支原体具有较强的抑制作用。同时,对于轻度至中度的病例,局部治疗和支持性疗法是关键。而对于重症病例,则需要加强监护和多学科协作,采取综合治疗措施。

此外,国家疾控局还提倡采用联合治疗的方法,尤其是在合并其他呼吸道感染或并发症的情况下。通过与其他科室的紧密合作,制定合理的治疗方案,有助于最大限度地减少病情的恶化,提高治愈率。

加强疫情监测与预警是防控儿童支原体肺炎的重要一环。国家疾控局发布的新策略中,明确提出要建立更加灵敏的监测系统,实时掌握儿童支原体肺炎的疫情动态。这不仅能为政府和公共卫生部门提供必要的数据支持,还能及时发现潜在的疫情爆发和传播风险。

在疫情监测方面,除了医院和诊所的常规病例上报,新的防治策略还建议通过移动健康平台和智能设备,收集更多与支原体肺炎相关的健康数据。这些数据不仅能用于实时疫情分析,还可以帮助疾控部门预测未来疫情的发展趋势,从而及时采取干预措施。

此外,国家疾控局还特别强调了跨部门合作的重要性。在疫情监测和防控过程中,疾控、卫生、教育等部门的紧密合作至关重要。只有在各部门共同努力下,才能确保疫情信息的畅通流动,并快速做出反应,有效防控疫情蔓延。

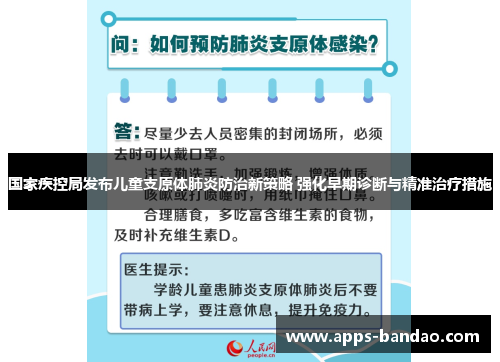

儿童支原体肺炎的防治不仅仅是医疗机构和政府的责任,公众健康教育同样至关重要。国家疾控局提出,通过广泛开展健康教育和科普宣传活动,增强家长和学校对支原体肺炎的认识和防控意识,从源头上降低患病风险。通过向家长传授科学的防护知识,教导他们如何识别支原体肺炎的早期症状,及时就医,可以有效减少疾病的传播。

在学校中,国家疾控局鼓励开展相关的健康教育课程,帮助学生了解如何保持良好的呼吸道卫生习惯,如勤洗手、佩戴口罩、避免与病人密切接触等。同时,通过定期组织健康讲座和知识竞赛等活动,提高孩子们的防病意识,培养他们自觉遵守公共卫生规范的习惯。

另外,针对一些高风险群体,尤其是居住在支原体肺炎高发区的家庭,国家疾控局建议开展更加针对性的健康教育。通过基层医疗机构向家庭成员传递科学防治信息,帮助他们更好地应对和预防儿童支原体肺炎。

总结:

总的来说,国家疾控局发布的儿童支原体肺炎防治新策略,强调了从早期诊断到精准治疗,再到疫情监测和公众教育的全方位防控体系。这一新策略的出台,为儿童支原体肺炎的防治提供了科学依据,并有效提升了我国在应对这一公共卫生问题时的整体能力。

通过加强早期诊断、优化治疗方案、强化疫情监测与预警,并通过加强健康教育和科普宣传,国家疾控局为儿童支原体肺炎的防治工作提供了多层次的支持。未来,随着这些措施的深入实施,儿童支原体肺炎的防治将会取得更大的进展,保障儿童群体的身体健康,为社会的可持续发展奠定基础。